深耕科研沃土 培植五育新苗——教科室2024-2025学年第二学期工作回望

作者:高 ? 凤 发布时间:2025-06-29 09:13:55

浏览次数:

回眸2024-2025学年第二学期,校教科室以深耕不辍的姿态行走在教育路上。

在工作中,教科室以“课程思政”竞赛为笔,在教学设计中勾勒德育底色;以课题研究为舟,在教育创新中探寻育人新径;以劳动实践为犁,在五育融合中耕耘成长沃土。从青年教师解题研题的思维碰撞,到《研题月刊》里凝结的教学智慧;从沈坤状元府的思政研学之旅,到百草园里插秧播种的劳作身影——每一次科研活动都是对“立德树人”的躬身实践,每一节课堂创新都是对“五育并举”的生动诠释。

在工作中,教科室以“课程思政”竞赛为笔,在教学设计中勾勒德育底色;以课题研究为舟,在教育创新中探寻育人新径;以劳动实践为犁,在五育融合中耕耘成长沃土。从青年教师解题研题的思维碰撞,到《研题月刊》里凝结的教学智慧;从沈坤状元府的思政研学之旅,到百草园里插秧播种的劳作身影——每一次科研活动都是对“立德树人”的躬身实践,每一节课堂创新都是对“五育并举”的生动诠释。

一、以赛研训结合,夯实教师专业根基

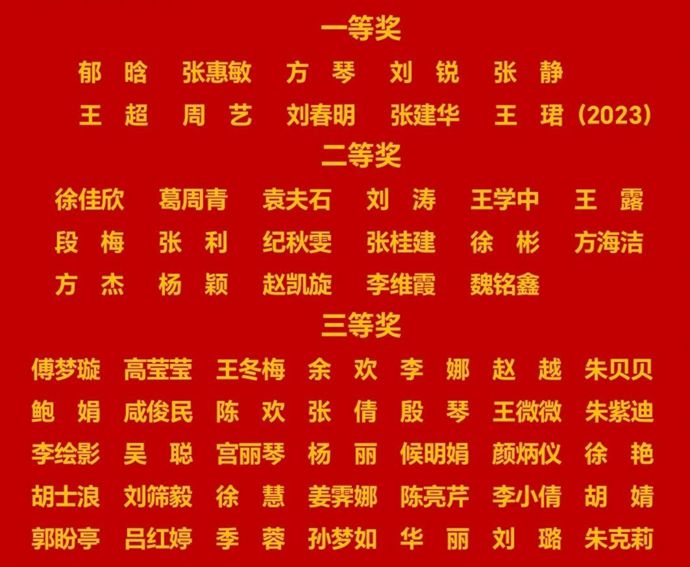

(一)课程思政竞赛:融德育于教学设计2月,为推进五育并举、落实立德树人根本任务,教科室精心策划“课程思政”教学设计比赛,鼓励教师挖掘各学科育人内涵,让专业知识传授与价值引领如盐溶水般自然融合。3月赛事揭晓,郁晗、张惠敏等9位教师获一等奖,徐佳欣、王露等17人获二等奖,傅梦璇等35人获三等奖。

4月,语文朱平老师、历史李维霞老师代表学校参加淮安市第一届青年教师思政育人精品课展评:李维霞老师的《沈坤状元府思政研学》以“家国担当”为魂,用研学视频串联历史现场;朱平老师的革命文学比较阅读课,借《荷花淀》与《小二黑结婚》的文本细读,让红色基因在文学赏析中悄然传承,双双获得市评委点赞。

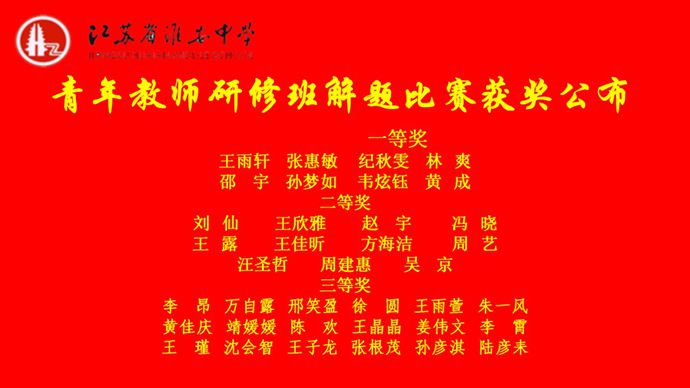

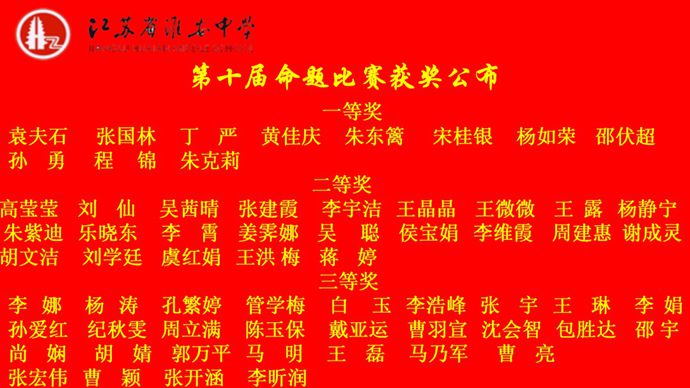

(二)青年教师练兵:以解题研题强素养4月,第十届青年教师解题、研题比赛在实验室拉开帷幕,69位教龄4年以内的青年教师同场竞技。这场比赛不仅是对集体备课研题成果的检验,更是为青年教师搭建的“练兵场”——通过高频次的解题训练,帮助他们夯实学科功底,掌握高考命题规律。

(三)论文写作赋能:以理论研析促提升6月,教科室组织研修班教师系统学习校本教材中“论文写作研究”章节,从选题策略到论证方法进行专项培训,全力备战第37届“教海探航”论文竞赛。这一举措旨在推动教师从“经验型”向“研究型”转型——让日常教学中的困惑成为科研选题,让课堂实践中的创新转化为学术表达,最终实现教学与科研的双向赋能。雍静、任敏、徐怀亮、袁夫石等老师论文获2024年淮安市论文评比一等奖,张敏杰、程锦、郭琪等老师论文获2024年淮安市论文评比二等奖,尚爱进、庄亮、李宇洁等老师老师论文在2024年淮安市信息化论文评比中获展示论文,刘前、袁夫石、王怀庆、陈代秋、高凤等老师论文在省级以上期刊发表。

二、以课题为引领,推动教育创新实践

(一)思政课题攻坚:构建一体化育人体系2月,刘春明老师主持的课题阶段性成果《沈坤精神:历史长河中的家国灯塔》作为“淮安开学第一课”被多家媒体转载。李维霞老师带领高一学生走进沈坤状元府,在青砖黛瓦间开展沉浸式思政教学,让历史人物的“家国担当”穿越时空,成为滋养学生心灵的精神养分。5月,《思政课一体化视域下高中思政课程评价体系构建的研究》等三项市级课题顺利通过论证,课题组在研期间不仅深耕理论,更走进小学、初中课堂开展跨学段教研;刘斌、于翔等教师参与全区“思政课一体化”教学研讨时,特别关注高中思政小课堂与社会大课堂的衔接,让思政教育从课本走向生活,从校园延伸至社会。

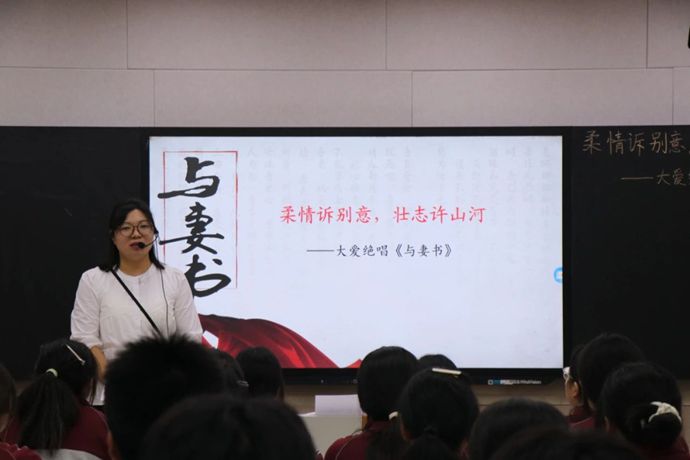

(二)语文教研突破:探索课程思政新模式5月,江苏省研究生工作站语文教学观摩活动在我校举行,葛周青老师与淮阴师范学院研究生马悦以“同课异构”形式执教《与妻书》——一个从革命家书的情感脉络切入,一个从现代公民的责任意识拓展,共同演绎了语文工具性与人文性的统一。朱平主任在《境脉视阈下高中语文课程思政的创新与实践》讲座中,特别强调要从教材中的《荷花淀》《红岩》等革命文学出发,挖掘文体背后的精神密码,让语文课堂成为传承红色文化的重要阵地。这场活动作为省级课题《境脉视阈下高中课程思政的实践研究》的关键环节,为学科育人提供了可复制的实践范式。

(三)课题进课堂行动:专家引领提质增效6月,淮安市“课题进课堂”研讨活动在我校举办,周艺、李维霞、张蔚、汤明乾等教师开设的研讨课亮点频出:有的将AI技术融入情境创设,有的通过小组合作探究激活思维。刘斌、刘春明、周爱平等教师的课题汇报则聚焦“如何让研究成果真正落地课堂”。省教育科学规划办副主任宗锦莲博士点评时特别指出:“要让学生在课堂上不仅‘听见’知识,更要‘看见’知识的应用场景。”《江苏教育研究》副社长杨孝如则建议教师将教科研作为“专业生活方式”,在日常教学中多问“为什么”,让研究成为破解教学难题的“金钥匙”。

三、以实践育新人,推进五育融合发展

(一)劳动教育实践:在耕耘中厚植担当3月的校园里,教科室组织高三学生种植向日葵——这些“阳光作物”不仅是缓解高考压力的“心灵良药”,更寓意着“逐光生长”的高考期许;同期,2025级竞赛1班学生在百草园栽种爬藤月季,后勤教师现场示范“挖坑、培土、浇水”的种植技巧,让学生在挥锹动手中明白“美化校园不仅是口号,更需躬身实践”。6月的插秧实践中,高二学生赤脚走进稻田,张永霞老师讲解水稻生长周期时特别强调:“今天的弯腰插秧,是为了理解‘粒粒皆辛苦’的真谛,更是为了培养‘不事稼穑不知艰辛’的同理心。”这些劳动教育举措,让学生在泥土芬芳中懂得了责任与担当。

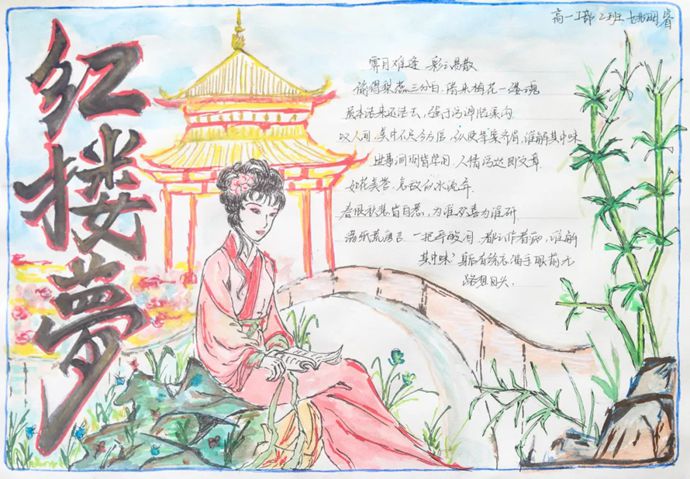

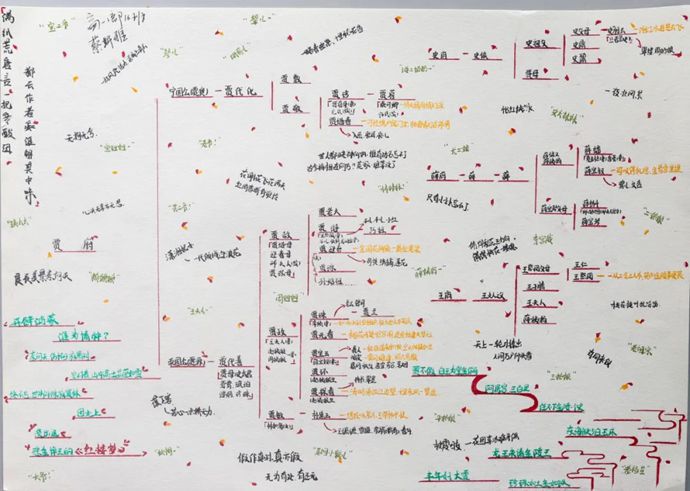

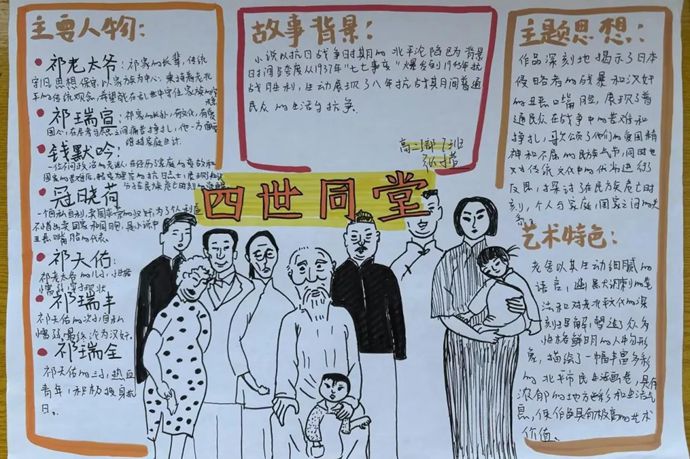

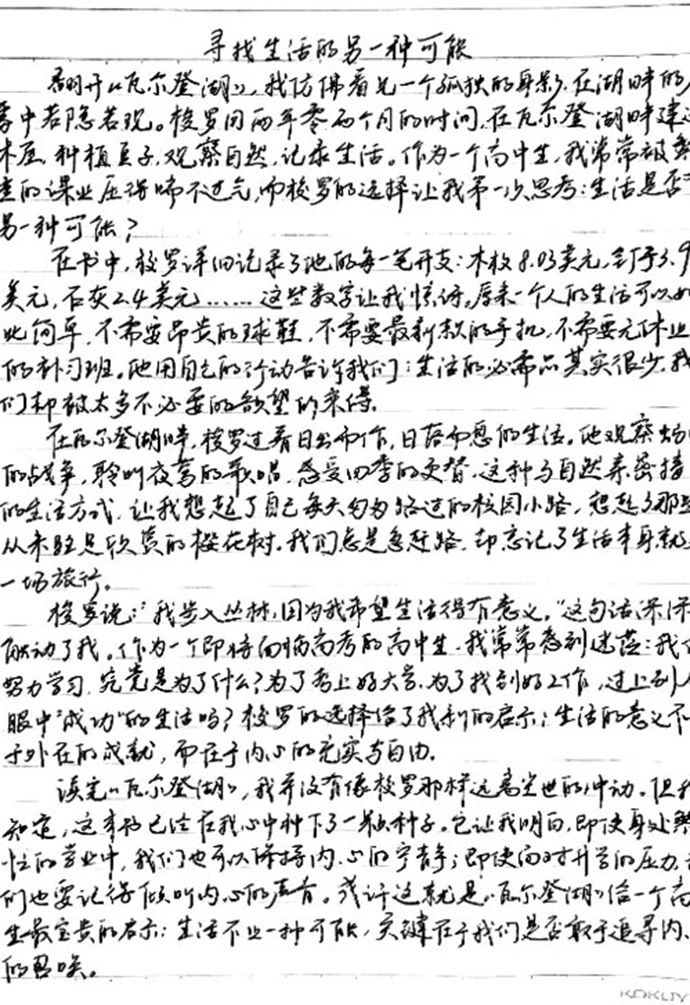

(二)书香校园建设:以经典滋养心灵成长高一、高二年级的读书节活动别开生面:学生们用思维导图梳理《红楼梦》的人物关系网,以手抄报再现《四世同堂》的北平世相,借读书笔记探讨《瓦尔登湖》中的生活哲学。在“共读经典”分享会上,有学生感慨:“读《红楼梦》不仅是看宝黛爱情,更是透过家族兴衰思考文化传承;读《瓦尔登湖》不仅是学梭罗独居,更是领悟‘简化物质、丰富精神’的生活智慧。”这样的阅读活动,不仅培养了文本解读能力,更让经典中的人文精神浸润了学生的心灵。

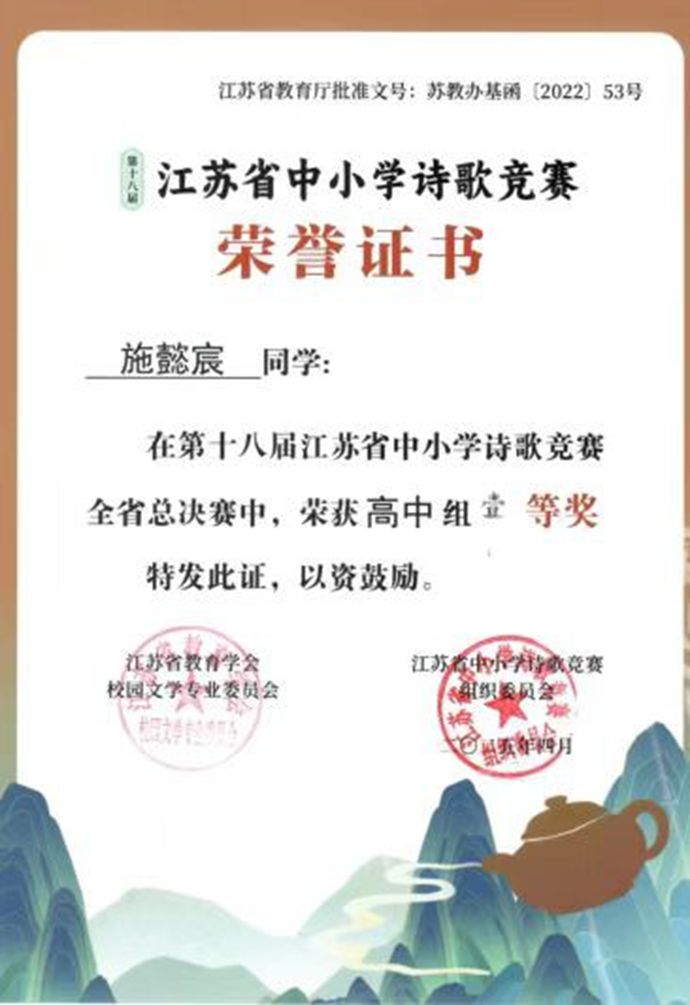

(三)诗歌诵读传承:用文韵弘扬民族精神在第十八届江苏省中小学诗歌竞赛中,我校不仅斩获省“优秀组织奖”,施懿宸同学更摘得省高中组决赛一等奖桂冠,其诗句“我们接过的不只是火炬,更是未写完的诗行”引发广泛共鸣。在淮安区“中华经典诵读决赛”中,徐佳欣等教师与卢美熙等学生组成的诵读团队,演绎了中华文化的千年文脉。正如一位参赛学生所说:“当我们齐声诵读‘路漫漫其修远兮’时,感受到的不仅是文字之美,更是历代文人‘上下求索’的精神力量。”

四、以研题为抓手,提升教学服务效能

(一)研题机制建设:精准聚焦高考方向4月的学术委员会会议上,各年级部展示的引领性项目成果令人眼前一亮:高三的“临界生提分策略”、高二的“学科思维培养模型”、高一的“习惯养成体系”,均以研题成果为支撑。2月命题研究中心例会上,杨甘霖老师结合多年经验分享的“高考真题溯源法”——即从教材例题追踪至高考题变式,为教师研题提供了实用路径。每周六的集体研题活动中,化学组的“工业流程题情境拆解”、英语组的“阅读理解命题陷阱归类”等做法,让研题不仅是解题,更成为把握高考命题规律的“密钥”。

(二)研题成果转化:打造教研专业载体命题研究中心编撰的《研题月刊》第15、16期成为教师案头的“教研宝典”:杨士飞老师的“上位效应遗传题案例分析”用思维导图解构复杂遗传规律,阮宝健老师的“物理解题非常规解法”颠覆传统思路,孙建东老师的“三角试题多元变量解析”展现一题多解的思维张力。这些来自教学一线的研题成果,通过“高考真题研究”“课标教材研究”等栏目实现共享。同时,为高一、高二编制的期中模拟卷,融入最新命题趋势;高三二模试卷分析报告中,“选择题易错点雷达图”“主观题失分溯源表”等创新形式,为复习备考提供了精准“导航”。

结语:本学期,教科室以“科研增效、科研兴校” 为指针,以“研教融合、五育并举”为路径,在教师发展中注入“成长温度”,在课题研究中彰显“创新力度”,在实践育人中传递“教育深度”。未来,教科室将继续深耕教科研这片沃土,让每一次研题都指向教学痛点,让每一节课堂都充满育人智慧,让每一位学生都收获全面发展的阳光雨露。